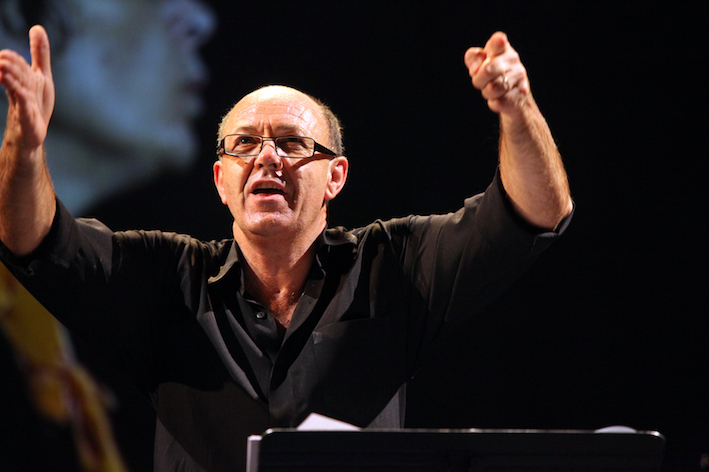

Pour son déjeuner du mardi 8 novembre 2016, la PMi invite une grande figure de la musique contemporaine en la personne de Gilbert Amy. Avec Pierre Boulez dont il fut l’élève puis le successeur en 1967 à la direction des Concerts du Domaine musical, il partage la triple activité de compositeur, chef d’orchestre (il fonde en 1976 le Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France) et « penseur de la musique ». En 1982, il enseigne la composition et l’analyse à l’Université de Yale avant sa nomination à la tête du Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon de 1984 à 2000.

Pour son déjeuner du mardi 8 novembre 2016, la PMi invite une grande figure de la musique contemporaine en la personne de Gilbert Amy. Avec Pierre Boulez dont il fut l’élève puis le successeur en 1967 à la direction des Concerts du Domaine musical, il partage la triple activité de compositeur, chef d’orchestre (il fonde en 1976 le Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France) et « penseur de la musique ». En 1982, il enseigne la composition et l’analyse à l’Université de Yale avant sa nomination à la tête du Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon de 1984 à 2000.Dans un catalogue riche en pièces instrumentales, de chambre et pour ensemble, la voix et le texte occupent une place toute particulière, depuis Œil de fumée en 1956 jusqu’à son opéra Le Premier Cercle, créé quarante ans plus tard à l’Opéra national de Lyon, salué par la critique comme l'un des événements les plus marquants de la création lyrique en France de ces dernières années. Les 5 et 6 novembre 2016, Radio France lui rend hommage pour ses 80 ans à travers une série de cinq concerts intitulée « À la rencontre de Gilbert Amy ».

C’est en 1987 que ce jeune conseiller en éducation musicale de Seine-Saint-Denis, impuissant à faire chanter les écoles au sein de l’Éducation nationale, décide de créer ce Centre avec le soutien du Théâtre Jacques-Prévert d’Aulnay-sous-Bois. Avec une conviction chevillée au corps, inchangée depuis trente ans : on ne peut devenir un adulte épanoui et un citoyen porteur de véritables valeurs sans avoir eu une pratique artistique dans l’enfance.

Un projet artistique pour valoriser l’être humain, grâce auquel – comme l’a souligné Albert Jacquard, parrain du 20e anniversaire du Créa – chacun peut réussir à s’accomplir sans nul esprit de compétition. Avec le chant comme prétexte d’une éducation globale valorisant l’écoute, la concentration, le respect, le partage.

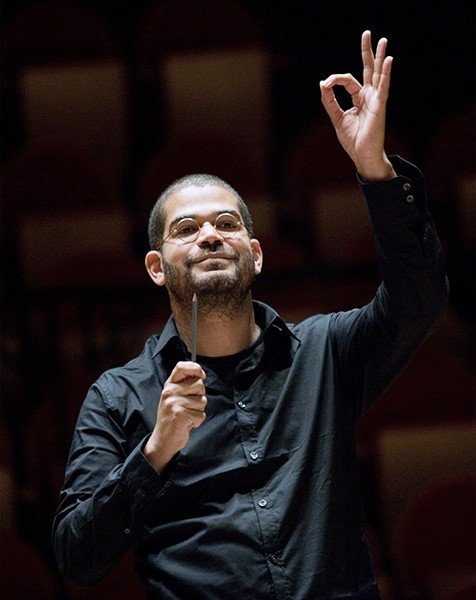

Initialement violoniste, Lionel Sow est détenteur d’un nombre impressionnant de prix du CRR et du CNSMD de Paris : harmonie, contrepoint, fugue (dans la classe de Thierry Escaich), direction de chœur (dans celle de Patrick Marco), direction de chant grégorien, écriture XXe siècle et contrepoint Renaissance. Il ne manque pas de cordes à son arc pour diversifier ses activités et ses centres d’intérêt. Mais c’est surtout sa passion pour la vie musicale, la pédagogie, ou plus largement son envie de faire bouger les lignes, qui ressortent de son discours. L’anniversaire de la Philharmonie est évidemment l’occasion de revenir sur les atouts de ce formidable outil.

La PMI inaugure l'année 2016 avec un invité exceptionnel et c'est avec une émotion perceptible que notre président Jean-Guillaume Lebrun présente celui qui a accompagné des musiciens légendaires : Glenn Gould, Sviatoslav Richter, Dietrich Fischer-Dieskau, Yehudi Menuhin… Avec ses films qui parlent tant à l'œil qu'à l'oreille, Bruno Monsaingeon fait de la musique un art cinématographique, et de l'image une composition musicale.

La PMI inaugure l'année 2016 avec un invité exceptionnel et c'est avec une émotion perceptible que notre président Jean-Guillaume Lebrun présente celui qui a accompagné des musiciens légendaires : Glenn Gould, Sviatoslav Richter, Dietrich Fischer-Dieskau, Yehudi Menuhin… Avec ses films qui parlent tant à l'œil qu'à l'oreille, Bruno Monsaingeon fait de la musique un art cinématographique, et de l'image une composition musicale.