Directeur du Grand Théâtre lyrique de Tours pendant 16 ans et de l’Orchestre symphonique Région Centre-Val-de-Loire-Tours durant 20 ans, le chef Jean-Yves Ossonce a été la cheville ouvrière de leur développement jusqu’en 2015. Il y a en effet réalisé un travail en profondeur dont la qualité a été reconnue aussi bien par la critique que par le public. De nombreuses récompenses lui ont été attribuées : Prix Claude Rostand du Syndicat Professionnel de la Critique en 2008 et 2014, Grand Prix de la Critique allemande, Orphée de l’Académie du Disque Lyrique, Diamant de la revue Opéra Magazine… Ses enregistrements des Symphonies de Magnard, des Concertos pour piano de Hahn et de Massenet avec des formations britanniques – dont le BBC Scottish Symphony Orchestra –, lui ont valu les plus hautes distinctions discographiques.

Distinguer « une personnalité du monde musical dont le travail a incité la critique à reconsidérer une œuvre, un compositeur, une époque ou une tradition » : le rappel de cette clause du règlement du Prix, par Jean-Guillaume Lebrun, Président de la PMi, accueillant au Café Falstaff, le 22 mars dernier, le Quatuor Béla, lauréat 2015, justifiait, s’il en était besoin, ce choix, récompensant un ensemble qui, depuis dix ans, défend le répertoire contemporain et la création sous toutes ses formes.

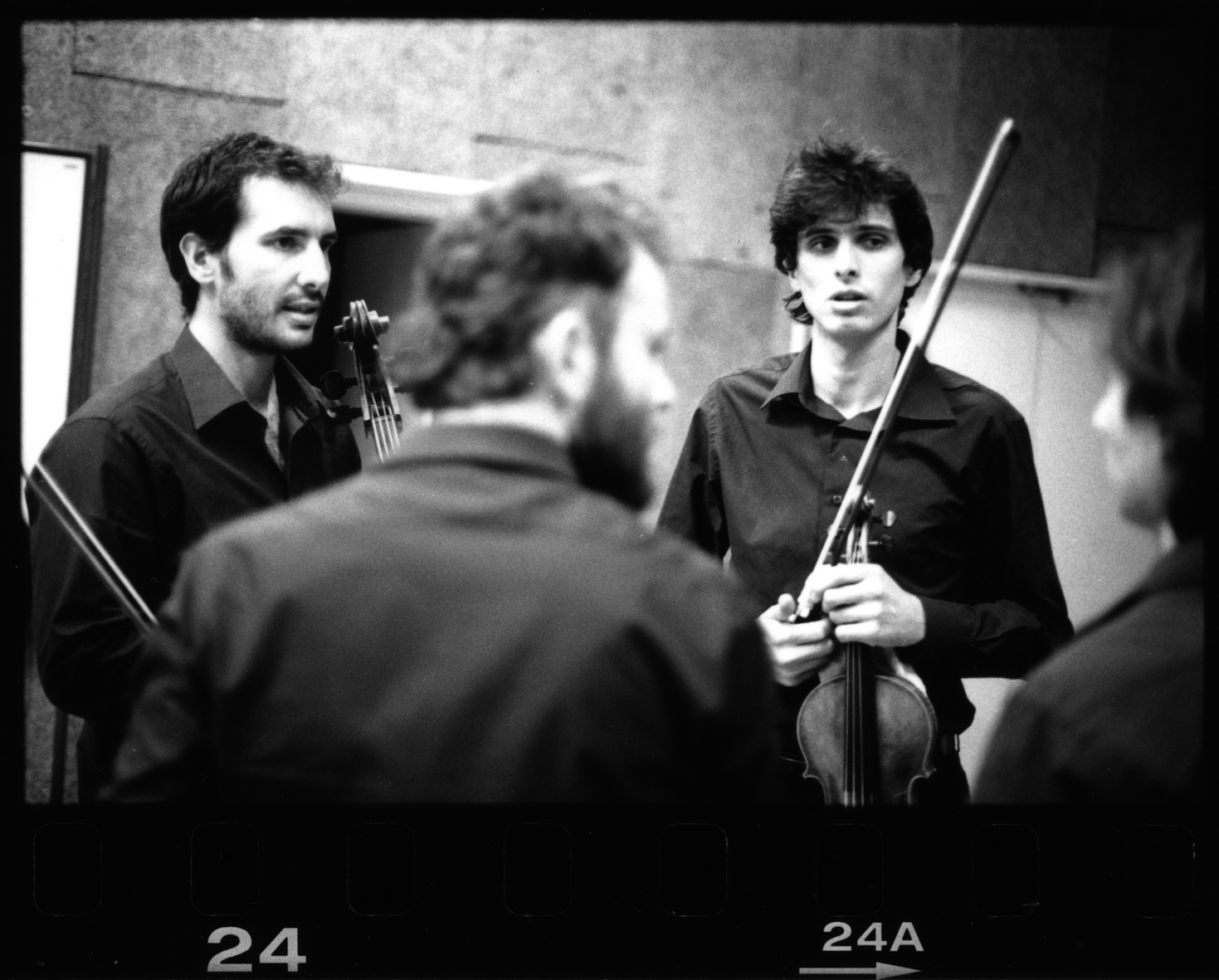

Distinguer « une personnalité du monde musical dont le travail a incité la critique à reconsidérer une œuvre, un compositeur, une époque ou une tradition » : le rappel de cette clause du règlement du Prix, par Jean-Guillaume Lebrun, Président de la PMi, accueillant au Café Falstaff, le 22 mars dernier, le Quatuor Béla, lauréat 2015, justifiait, s’il en était besoin, ce choix, récompensant un ensemble qui, depuis dix ans, défend le répertoire contemporain et la création sous toutes ses formes.Après avoir dû renoncer à s’appeler Ligeti, leur auteur de prédilection (le nom était déjà pris…), les quatre musiciens ont choisi le parrainage de Bartók, qui symbolise idéalement, par son œuvre et son parcours d’ethnomusicologue, autant une volonté de décloisonner les cultures que de concilier avant-garde et enracinement populaire. Exemplaire pour des musiciens partenaires du griot malien Moriba Koïta, de l’altiste celte (ex-Arditti…) Garth Knox, et du violoniste folk Jean-François Vrod.

Moment phare de la vie de notre association, le Grand Prix Antoine Livio est décerné chaque année par la PMi à − pour reprendre les termes du règlement − « une personnalité du monde musical dont le travail a incité la critique à reconsidérer une œuvre, un compositeur, une époque ou une tradition ». Le vote a lieu au cours de l’assemblée générale annuelle, et a élu en décembre 2014 Pablo Heras-Casado, que nous accueillons aujourd’hui pour lui remettre le prix, en notre restaurant habituel, le Louvre-Ripaille.

Moment phare de la vie de notre association, le Grand Prix Antoine Livio est décerné chaque année par la PMi à − pour reprendre les termes du règlement − « une personnalité du monde musical dont le travail a incité la critique à reconsidérer une œuvre, un compositeur, une époque ou une tradition ». Le vote a lieu au cours de l’assemblée générale annuelle, et a élu en décembre 2014 Pablo Heras-Casado, que nous accueillons aujourd’hui pour lui remettre le prix, en notre restaurant habituel, le Louvre-Ripaille.En ouverture de ce déjeuner au Caro de Lyon avec le compositeur, accompagné d'Elena Vassilieva, interprète de la Voix « désagréable » du chien et de la Cuisinière, Didier van Moere souligne combien notre association se trouve honorée par cette rencontre et renouvelle nos félicitations après la représentation de la veille. Présent au début du déjeuner, Emmanuel Utwiller, directeur du Centre International Dimitri Chostakovitch, résume alors le parcours du musicien russe, né quatre jours après la mort de Staline. Sa carrière a commencé à Moscou, sa ville natale. Au début des années quatre-vingt, il émigre en Allemagne, puis s'installe en France en 2004, onze ans après avoir été l'invité du festival de Radio France, Présences. Ses liens avec Weinberg et le soutien de la veuve Chostakovitch ont joué un rôle significatif.

![]()

C'est pourtant à Genève que Leonardo García Alarcón s'est installé, ville cosmopolite par excellence, et d'où rayonne une carrière éminemment européenne. Il vient ainsi en voisin à Ambronay, où il est en résidence avec son ensemble Capella Mediterranea depuis plusieurs années, et Alain Buet, le directeur artistique du festival, présent à notre table, ne peut que s'en réjouir, confirmant une vocation de pépinière de talents que ce creuset du baroque désormais trentenaire ne cesse de prouver avec constance.